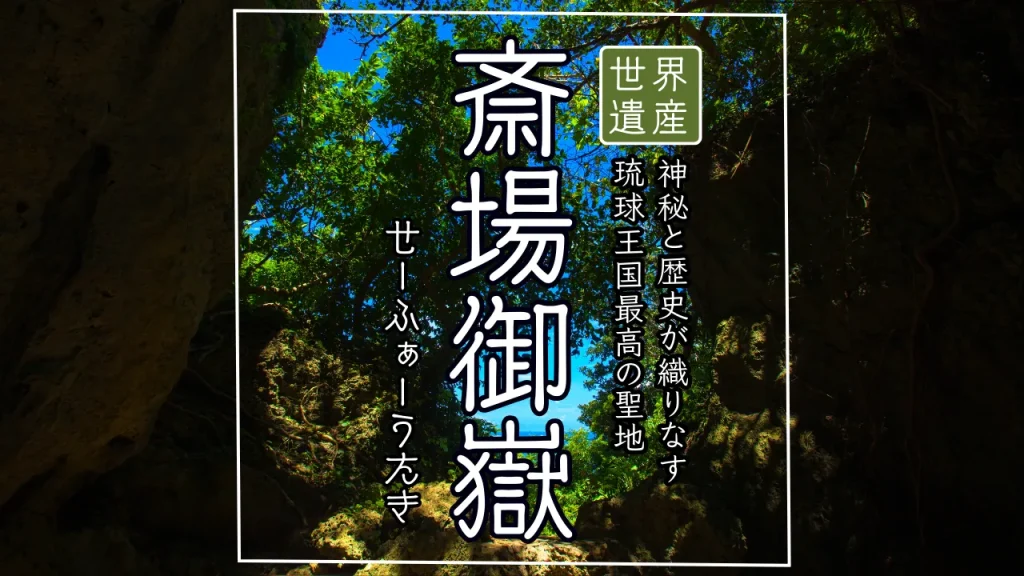

沖縄本島南部、南城市に位置する斎場御嶽(せーふぁうたき)は、古代から現代に至るまで、人々の祈りと精神文化を受け継いできた神聖な地です。

「御嶽(うたき)」とは、沖縄をはじめとする南西諸島に広がる聖域を意味する言葉で、自然の岩や森、泉などに神が宿ると信じられてきました。

その中でも斎場御嶽は、琉球神話に登場する創世神アマミキヨが築いたとされる「琉球開闢七御嶽」のひとつに数えられ、琉球王国最高の聖地とされています。

斎場御嶽は、2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の1つとして世界遺産に登録されました。

この記事では、斎場御嶽の歴史的な背景から、各拝所の見どころ、訪れる際の注意点、そして令和7年度から予定されている工事情報まで、初めて訪れる方にもわかりやすくご紹介します。

斎場御嶽の持つ静謐で神秘的な雰囲気に心を寄せながら、深い歴史と文化に触れる旅の参考にしていただければ幸いです。

斎場御嶽の歴史

斎場御嶽は「御嶽」と呼ばれる聖地の中でも、琉球開闢伝説にも登場する、琉球王国で最も尊ばれた聖地として知られています。

かつて国王や最高位の神女・聞得大君(きこえおおきみ)が行った聖地巡礼「東御廻り(あがりうまーい)」の重要な拠点でもあり、現在も多くの参拝者や観光客が訪れる人気のスポットです。

斎場御嶽には「イビ」と呼ばれる神聖な拝所が六つあります。

- 大庫理(ウフグーイ)

- 寄満(ユインチ)

- アマダユルアシカヌビー

- シキヨダユルアマガヌビー

- 三庫理(サングーイ)

- チョウノハナ

琉球国王はこの六つのイビを巡りながら、国家の繁栄や人々の平安、五穀豊穣、さらには航海の安全を祈願しました。

数ある祭事の中でも、特に大きな行事が「御新下り」と呼ばれる儀式です。

この儀式は、聞得大君が正式に就任するために行われたもので、斎場御嶽での厳かな祈りとともに、国家の安寧を願う重要な意味を持っていました。

現在でもその歴史は大切に語り継がれ、斎場御嶽の神聖な雰囲気を感じることができます。

斎場御嶽の神聖な拝所を巡る

斎場御嶽内には、点在する6つの拝所があります。

それぞれに意味があり、異なる役割を持っています。

御門口(うじょうぐち)

入口の御門口では、かつて内部に入れなかった人々が祈りを捧げた香炉が並びます。これにより、内部へ入る前から厳かな雰囲気を感じることができるでしょう。

大庫理(ウフグーイ)

門をくぐって進むと、左手に最初の拝所が現れます。この場所は、まるで屋敷に上がるように石段が一段高くなっているのが特徴です。

ここは、心静かに祈りを捧げるための大切な場所。目の前にそびえる大きな岩に向かい、そっと思いを込めて手を合わせてみてください。

寄満(ユインチ)

ここは、貿易で栄えた琉球王国にさまざまな交易品が集まった場所として伝えられています。

石段は五段あり、誰でも簡単に上がれるわけではなかったことがうかがえます。当時の厳かな雰囲気を想像しながら、一歩一歩踏みしめてみてください。

アマダユルアシカヌビー・シキヨダユルアマガヌビー

斎場御嶽の拝所のひとつである「アマダユルアシカヌビー」は、かつて首里城に住んでいた王子が、水撫でと呼ばれる清めの儀式に使用した場所と伝えられています。

隣に位置する「シキヨダユルアマガヌビー」は、聞得大君が同じく水撫での儀式に使った神聖な場です。

三庫理(サングーイ)・チョウノハナ

さらに奥へ進むと、斎場御嶽の象徴ともいえる神秘的な景観が広がります。

巨大な岩が寄り添うようにして作り出した三角形の空間の突き当たり部分が「三庫理(サングーイ)」、その右手側に位置する岩の上が「チョウノハナ」です。

どちらも重要な拝所とされ、古くから多くの祈りが捧げられてきました。

自然が生み出した圧倒的な光景に、思わず息をのむことでしょう。

斎場御嶽を訪れる際の注意点

斎場御嶽は、自然のままの神聖な空間を大切に守り続けています。

そのため、訪れる際にはいくつかの注意点がありますので、事前に確認しておきましょう。

服装マナーについて

斎場御嶽は、今も祈りが続けられる神聖な場所です。

訪れる際は、肩や背中、お腹が大きく露出する服装は避け、露出を控えた服装を心がけましょう。

履き物について

石畳は滑りやすくなっているため、ハイヒールやかかとの高い靴での来訪は危険です。

斎場御嶽入口にある「緑の館・セーファ」では、無料で履き替え用の靴を貸し出しています。

立ち入り制限エリアについて

「三庫理」の入口より奥は、一般の参拝者や見学者の立ち入りが禁止されています。

案内板に従い、決められたルートを守って見学を行いましょう。

移動手段に関する注意

斎場御嶽の参道は、石畳が敷かれており、急な傾斜や階段もあります。

そのため、車イスやベビーカーでの入場はできません。歩行に不安のある方は、無理のない範囲での見学をおすすめします。

令和7年度から一部立ち入り制限の予定

南城市では、斎場御嶽の保存修理工事を令和7年8月から実施する予定です。

これに伴い、御嶽内の一部区域において立ち入り制限が行われることが発表されています。

今回の工事は、御嶽内の石畳参道沿いや、主要な拝所周辺(大庫理・寄満・三庫理)が対象となっています。

工事期間中も、立ち入りが制限される区域以外は通常通り観覧が可能です。

斎場御嶽の基本情報

| 住所 | 〒901-1511 沖縄県南城市知念久手堅270−1 |

| 電話番号 | 0989491899 |

| 営業時間 | 【3月〜10月】 9:00~18:00(最終チケット販売 17:15 / 最終入場 17:30) 【11月~2月】 9:00~17:30(最終チケット販売 16:45 / 最終入場 17:00) |

| 定休日 | 毎年6日間、旧暦5月1日~3日、旧暦10月1日~3日 ※旧暦設定のため毎年変動します 2025年 5月27日(火)〜 5月29日(木) 2025年11月20日(木)〜11月22日(土) 2026年 6月15日(月)〜 6月17日(水) 2026年11月 9日(月)〜11月11日(水) 2027年 6月 5日(土)〜 6月 7日(月) 2027年10月29日(金)〜10月31日(日) |

| 入場料 | 大人(高校生以上)300円 小中学生:150円 6歳以下無料 |

| アクセス | 那覇空港から車で約50分 斎場御嶽入口バス停から徒歩約10分 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| Googleマップ | https://maps.app.goo.gl/pmdXELUa4A7Xhnkt9 |

| 公式サイト | https://okinawa-nanjo.jp/sefa/ |

斎場御嶽まとめ

斎場御嶽は、琉球王国時代の祈りと精神文化が今もなお息づく、沖縄屈指の神聖な場所です。

6つの拝所「イビ」を巡ることで、当時の人々が自然に対して抱いていた敬意や信仰の深さを感じ取ることができるでしょう。

壮大な岩が生み出す三角形の神秘的な景観や、今も手を合わせる人が絶えない拝所の数々は、観光としての魅力だけでなく、静かな感動を与えてくれます。

ただし、斎場御嶽は単なる観光地ではなく、現在も祈りの場として大切にされている場所です。

訪れる際には、服装や歩きやすい靴などへの配慮はもちろんのこと、拝所や自然への敬意を忘れず、慎重な気持ちで巡ることが求められます。

また、令和7年8月以降には保存修理工事が予定されており、一部立ち入りが制限される区域もあるため、事前に情報を確認してから訪れることをおすすめします。

静かで厳かな空気に包まれた斎場御嶽は、自然と人、そして祈りが共存する特別な空間です。

忙しい日常を離れて、ゆっくりと歩きながら、その深い歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

2025.5.13

2025.5.13