2025.7.16

2025.7.16 【戦後80年】沖縄だけの公休日「慰霊の日」知ってますか?心に刻む沖縄戦跡17選

6月23日は沖縄県が定めた記念日「慰霊の日」です。1945年6月23日に、旧日本軍の組織的戦闘が終結したことに由来し、沖縄戦の戦没者を追悼する日とされています。この機会にぜひ沖縄戦について学び、戦跡を巡ることで、平和の大切さを改めて考えてみませんか?

沖縄戦ってどういう戦争だったの?

太平洋戦争末期の1945年3月から3か月余り、日米両軍は沖縄で住民を巻き込んだ地上戦を繰り広げました。

米軍は、日本本土攻略の拠点として沖縄を確保するため、圧倒的な物量で攻撃しました。

日本軍は、沖縄を本土防衛の防波堤と位置づけ、米軍の本土上陸を1日でも遅らせるために、壕に潜んで長期戦にもちこむ持久作戦をとりました。

この作戦が沖縄戦を長引かせ、日米の戦死者は20万人以上にのぼりました。

その6割に当たる12万人は沖縄県民でした。

この沖縄での戦闘は、6月23日未明に第32軍の牛島司令官と長参謀長が自決したことにより、組織的戦闘は同日に終結したとされていますが、その後も沖縄本島以外の各島や本島内でも局地的には引き続き戦闘が行なわれており、南西諸島守備軍代表が降伏文書に調印したのは、9月7日のことです。

沖縄戦跡17選

ここからは沖縄戦の跡が残っている場所を17選にして紹介していきます。

1.米軍上陸の地碑

1945年(昭和20)4月1日、アメリカ軍は読谷村渡具知海岸から、北谷海岸一帯に上陸しました。日本軍は、戦略持久戦をとったため、上陸地点での反撃はなく無傷で上陸し、その日の午前中には、北・中飛行場を占領、4月3日には沖縄本島を南北に分断し進撃しました。軍需物資などを陸揚げする米軍の様子、勿為沖縄戦場と題した碑文、米軍の上陸見取り図(中部西海岸一帯)を見ることが出来ます。

住所:沖縄県中頭郡読谷村渡具知228・泊城公園(渡具知公園)

駐車場:あり

2.富盛の石彫大獅子(ともりのせきちょうおおじし)

全長175.8cm、高さ141.2cmの琉球石灰岩製の獅子像で、1689年に富盛村の勢理(じり)グスクの中に設置されたと伝えられている。

設置以前、村では火事などの不審火が度々起きていた。困った村人が風水師に頼み地相(ちそう)を見てもらった結果、村の西方にそびえる八重瀬岳(やえせだけ)から火の災いをもたらす原因と判断。その災いを防ぐために設置したと伝わっています。

1945年6月18日に撮影された有名な写真には、米海兵隊員が獅子の後ろに身を隠している様子が写っており、戦禍をくぐりぬけた獅子の側面には、現在でも弾痕や榴弾の損傷が見られます。

富盛の石彫大獅子は県内各地にある集落を守護する石獅子として最大のもので、最も古いものでもあります。

住所:沖縄県島尻郡八重瀬町富盛22

駐車場:あり

3.山巓毛(さんてぃんもー)公園

山嶺毛の右奥にあるのが【防空監視哨跡】上空を飛来する航空機を速やかに発見して、敵・味方を識別し迅速かつ確実に防空機関に知らせることで、警報発令など防空上の判断の基礎となった「防空監視哨跡」が設置されています。

沖縄戦で破壊され、現在は哨台の土台のみが残っています。

その近くには高塚の跡のある「国旗掲揚台」周囲が高さの違うような石垣から切り離された「御大典記念碑」などが今も残されています。

住所:沖縄県糸満市糸満538

駐車場:あり

4.旧海軍司令部壕

昭和19年(1944年) 日本海軍設営隊(山根部隊) によって掘られた司令部壕で、当時は450mあったと言われています。

カマボコ型に掘り抜いた横穴をコンクリートと杭木で固め、米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続けるための地下陣地で、4000人の兵が収容されていました。

戦後しばらく放置されていましたが、数回に渡る遺骨収集の後、昭和45年 (1970年) 3月、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元されました。

日本海軍沖縄方面部隊を指揮する「海軍司令部基地」として構築されたこの壕は、激しい戦闘の末、日本海軍が組織的戦闘の終焉を迎えた場所で、ほぼ当時のまま残されている貴重な施設となっています。

約3,000人の将兵が昼夜5ヶ月間かけ、手掘りで掘った跡、手榴弾で自決した弾痕跡、司令長官が壁に書き残した文字など、当時の戦況を今に伝える貴重な壕で、地下20mの場所に450mの長さがあります。

現在整備・公開されているのはそのうちの300mです。

壕内は、薄暗い通路が無数に張り巡らされ、迷路のようになっています。

司令官室・作戦室に近い幕僚室は幕僚が手榴弾で自決した時の破片のあとが当時のままくっきりと残っています。

玉砕の近い6月ごろ、下士官兵員室は立錐の余地もない程兵士たちが入り、立ったままで睡眠や休息を取ったといわれています。

司令官室の壁面には「大君の御はたのもとに死してこそ 人と生まれし甲斐ぞありけり」という大田司令官の愛唱歌が鮮やかに残されています。

資料室内には、銃器や軍服など壕内より発掘された遺品や家族へ宛てた手紙など、旧日本海軍についての資料を展示しています。

都市公園として整備された「海軍壕公園」は、約2万坪の広大な敷地に「戦跡ゾーン」をはじめ、遊具施設を完備する「プレイゾーン」や親子昆虫採取が楽しめる「緑の森ゾーン」、ゲートボールなど親子で楽しめる「お祭り広場ゾーン」が整備されています。

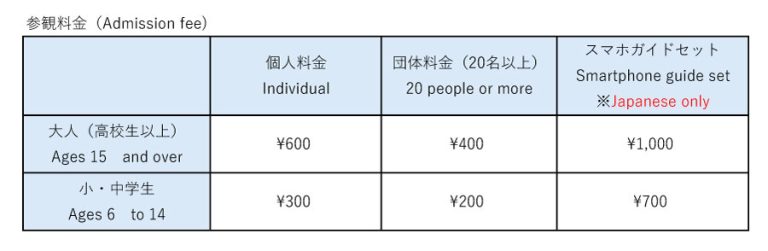

参観料

- 未就学児は無料です。団体料金は20名以上からとなります。

- 「障がい者手帳」のご提示で半額になります。(大人300円 / 小人150円)

- ゆいレール(モノレール)1日乗車券提示で割引料金となります。(大人480円 / 小人210円)

- 割引は併用出来ません。

住所:沖縄県豊見城市豊見城236

開館時間:9:00~17:00 (最終受付: 16:30)

定休日:年中無休

駐車場:大型バス10台、一般車100台収容可 (無料)

5.慶良間チージ(シュガーローフ・安里52高地)

沖縄戦の激戦地。字安里(あざあさと)の北に位置する丘陵地帯に築かれた日本軍の陣地の一つ。日本軍は“すりばち丘”、米軍は“シュガーローフ”と呼びました。

一帯の丘陵地は、日本軍の首里防衛の西の要衝(ようしょう)で、米軍の第6海兵師団と激しい攻防戦が展開されました。

特に慶良間チージでの攻防は、1945年(昭和20)5月12日から1週間に及び、1日のうち4度も頂上の争奪戦がくりかえされるという激戦の末、18日に至り米軍が制圧した。米軍は死者2,662人と1,289人の極度の精神疲労者を出し、日本軍も学徒隊・住民を含め多数の死傷者を出しました。

それ以降、米軍は首里への攻勢を強め、5月27日に首里の第32軍司令部は南部へ撤退。

沖縄戦は、首里攻防戦で事実上決着していましたが、多くの住民をまきこんだ南部戦線の悲劇は、6月末まで続きました。

住所:那覇市おもろまち1-6 安里配水池 展望所内

駐車場:なし

6.南風原町立南風原文化センター・沖縄陸軍病院 南風原壕群20号

日本全国で初めて、第二次世界大戦の戦争遺跡として文化財に指定された、丘に掘られた人工壕です。

各壕に負傷兵が運び込まれ、軍医、看護婦、衛生兵、女学生(ひめゆり学徒)らが医療活動を行いました。

数千名の傷病兵が運び込まれましたが、医療設備や薬がとぼしいなか、満足な治療はできませんでした。

麻酔のないままの手術や手足の切断なども日常的に行われました。

黄金森に陸軍病院の活動の場所を移して初めの頃は、外傷患者が前線から運びこまれることも少なく、死者を丁寧に埋葬することもあったようです。

しかし、戦闘が激しくなると丁寧に埋葬する時間がないため、

砲弾などの攻撃で出来た穴に遺体を入れるだけの埋葬になりました。

その他にも、攻撃で出来た穴は手術で切断した手足や糞尿など汚物を捨てる場所などに使用されたようです。

黄金森では、現在も攻撃で出来た大小様々な穴を確認することが出来ます。

やがて米軍の侵攻が進むなかで、沖縄陸軍病院は南部へと撤退することになりました。

連れていけない重症患者には、青酸カリの配布や、青酸カリ入りのミルクを飲ませ、自決を強要されるなど、多くが悲惨な最期をむかえます。

南風原文化センターでは、沖縄陸軍病院の様子を再現した模型や、町内の壕から出てきた薬品・日用品や武器弾薬、生き残った体験者の証言などが展示されています。

暗くて狭い壕内に入り、傷病兵が収容された状況を追体験できます。

南風原町の陸軍病院跡の周辺には、戦争遺跡の他、戦後に建てられた記念碑などがあります。

開館時間:

・個人見学(16名以下)

午前…9時00分~9時30分、9時45分~10時15分、10時30分~11時00分、11時15分~11時45分

午後…13時00分~13時30分、13時45分~14時15分、14時30分~15時00分、15時15分~15時45分、16時00分~16時30分

※一度に見学できる人数は8人までです。

8人以上でご見学希望の場合は調整をいたします。

・団体見学(17名以上)

午前…9時00分~12時00分 午後…13時00分~17時00分

定休日:毎週水曜日・年末年始

駐車場:無料駐車場あり

7.飯上げの道

沖縄陸軍病院 南風原壕群20号の食糧は、黄金森(こがねもり)を登り、さらに下って南風原文化センターの横を通り、集落の中にある炊事場までの約800mの道のりを行かなければなりませんでした。

およそ100人分の食事を用意し、激しい銃撃や砲撃の中、炊事場から約14kgのご飯樽を2〜4人で担ぎ、数百メートルの道を往復しました。

この危険なルートで命を落としたひめゆり学徒もおり、命をつなぐために食料を運んだその道は「飯上げの道」として今も語り継がれています。

住所:沖縄県南風原町字喜屋武内

駐車場:無料駐車場あり

8.ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館

沖縄戦で亡くなった沖縄師範学校女子部・県立第一高等女学校の生徒と教師の慰霊碑。

ひめゆり学徒隊として動員された女子生徒たちは、患者の世話や水汲み、食事、死体埋葬まで行い、砲弾が飛び交う中、必死に南部へ撤退。

「解散命令」で壕を出た生徒たちは、茂みや岩陰に身を隠し、海岸へと追い詰められていきました。

砲弾の飛び交う中、傷ついた体をひきずって逃げる者、負傷した学友を助けて歩いていく者、重傷で動けずその場に倒れる者、砲弾に吹き飛ばされる者、ガス弾 (黄リン弾)攻撃を受ける者、手榴弾を爆発させる者、海岸で大波にのまれる者など、行き場を失い、父母を呼びながら死んでいく生徒が続出しました。

刻銘227人。そのうち学徒隊で亡くなった生徒・教師は136人、ひめゆり学徒隊以外の在校生・教師は91人。

平和の尊さを伝える「ひめゆりの塔」として今も沖縄に残されています。

| 資料館の入館料 | 個人 | 団体(20名以上) |

| 大人 | 450円 | 400円 |

| 高校生 | 250円 | 200円 |

| 小・中学生 | 150円 | 110円 |

住所:沖縄県糸満市字伊原671ー1

営業時間:9:00~17:25(入館は17:00まで)年中無休

専用駐車場なし

近隣の土産物店の駐車場をご利用ください。

※ひめゆりの塔は、資料館閉館時もご来場いただけます。

※台風接近時などに臨時休館する場合があります。

9.慶座絶壁(ギーザバンタ)

「バンタ」とは沖縄の言葉で「絶壁」を意味します。

八重瀬町の南端、平和祈念公園に続く海から垂直にそびえる標高40mの琉球石灰岩の海食崖です。

干潮時に海辺まで降りると、海へと流れ落ちる滝の姿が現れ、その光景はまさに圧巻です。

地下ダムの余剰水が放水される「慶座の滝」もあり、絶景ポイントとして知られています。

その一方で沖縄戦時に、追い詰められた人々がこの崖から身を投げたという悲しい歴史も背負っています。

住所:沖縄県島尻郡八重瀬町

駐車場なし(駐車スペースはあり)

入場料:無料

10.喜屋武岬

高さ10~20mの断崖が切り立つ岬であり、この岬を境に太平洋と東シナ海にわかれる。

断崖の上には灯台や展望台が立ち、国指定名勝・天然記念物である「喜屋武海岸及び荒崎海岸」の眺望や青々とした大海原を眺めることができる。

糸満市喜屋武岬にあった第62師団管下の部隊は、侵攻を続ける米軍に対して最後の迎撃を仕掛けたが、昭和20年6月20日、喜屋武集落周辺で全滅した。付近一帯は「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。

住所:糸満市喜屋武

営業時間:24時間

駐車場:あり

11.平和の塔

昭和27年10月、地元住民は集落や周辺海岸に散在する兵士や住民の遺骨1万柱余りを収集し、名城ビーチの西海岸に納め「平和の塔」を建立。昭和44年3月、沖縄協会の助成を得て現在の場所に移転・改修した。

住所:糸満市喜屋武

営業時間:24時間

駐車場:あり

12.平和祈念公園

沖縄戦の写真や遺品などを展示した平和祈念資料館、沖縄戦で亡くなられた全ての人々の氏名を刻む「平和の礎」戦没者の鎮魂と永遠の平和を祈る「平和祈念像」、

そして摩文仁の丘の上には国立沖縄戦没者墓苑や府県、団体の慰霊塔が50基建立されています。

平和祈念公園は本島南部の「沖縄戦終焉の地」糸満市摩文仁の丘陵を南に望み、

南東側に険しく美しい海岸線を眺望できる台地にあります。

平和祈念資料館にある「常設展示室」は、「住民の視点で捉えた沖縄戦」を展示理念とし、沖縄戦関係実物資料、写真パネルをはじめ、145人の沖縄戦体験者の証言文、約500人の証言映像などから沖縄戦の実相を明らかにしています。

沖縄が生んだ傑出した芸術家山田真山氏が18年余の歳月をかけて原型を制作した

“美と平和の殿堂”「沖縄平和祈念像」が安置されています。

平和の礎(いしじ)には、国籍や軍人・民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられたすべての方々の氏名が刻まれています。

2025年、新たに342人の戦没者が刻まれました。

刻まれた名前の総数はこれで24万2567人となりました。

平和の火は、沖縄戦で米軍が最初に上陸した沖縄県座間味村の阿嘉島で採取した火と、広島市の「平和の灯(ともしび)」、長崎市の「誓いの火」から分けていただいた火を合わせ、1995年6月23日の「慰霊の日」にここに移し灯しました。

献花によって平和への祈りを捧げることや、「平和祈念資料館」で平和学習を行うことができます。

「多目的広場」では、グランドゴルフやバドミントン、ピクニックなどが行われ、県民の安らぎの場として親しまれています。

| 資料館の入館料 | 大人 | 小人 |

| 2階常設展示観覧料(個人) | 300円 | 150円 |

| 2階常設展示観覧料(団体20人以上) | 1人240円 | 1人100円 |

| 1階子ども・プロセス展示室 | 無料 | 無料 |

住所:沖縄県糸満市摩文仁444

営業時間:24時間 ※資料館:9:00〜17:00

(常設展示室への入室は16:30まで)

※6月23日は無料開放日。18:00まで

定休日:なし ※休館日:年末年始(12/29~1/3)

駐車場:あり(300台収容)

13.シムクガマ

米軍の沖縄本島上陸の地となった読谷村では、村内各地のガマ(自然の鍾乳洞穴)や屋敷内の壕に多くの村民が恐怖を抱きながら潜んでいました。

字波平にあるシムクガマには、約1,000人が避難しており、そこには2人のハワイ移民からの帰省者もいました。

4月1日の午後、米兵がガマへやってきて投降を呼びかけた時、2人はガマの中に日本兵がいないことを米兵に説明し、住民の保護を求めました。

また、2人はガマにいる住民を説得し、米軍上陸直後の戦車の砲弾で死んだ3人を除き、全ての人々が無事に収容されていきました。

住所:沖縄県中頭郡読谷村波平438

駐車場:なし

14.チビチリガマ

米兵がシムクガマへやってきた翌日の4月2日、同じ波平にあるチビチリガマでは、避難していた住民約140人のうち83人が「集団自決(強制集団死)」に追い込まれました。

83人のうち約6割が18歳以下の子どもたちで、「集団自決」は、皇民化教育、軍国主義教育によって強制された死であった。

沖縄戦終結50周年にあたり、再び国家の名において戦争への道を歩まさないことを決意して建立されたチビチリガマの碑があります。

※チビチリガマは遺族会の許可なしではガマ内部には立ち入れません。

住所:沖縄県中頭郡読谷村字波平1136-1

駐車場:なし

15.対馬丸記念館

1944年8月22日夜、学童疎開の子どもたちを乗せた「対馬丸」はアメリカ潜水艦ボーフィン号の攻撃で撃沈されました。

那覇の8校の国民学校生徒ら約1,661人が乗船し、約1,500人が犠牲に。 夜中の攻撃で10分足らずで沈没し、船倉に取り残されたり、高波に飲まれるなど多くの命が失われました。

助かった人々も「沈没の事実を口外するな」という箝口令で苦しみ続けました。 事件から6日後、奄美大島の海岸には多くの遺体が流れ着き、村民の手で生存者が救助・介護されました。

今も平和の大切さを伝える悲劇として語り継がれています。

| 資料館の入館料 | 個人 | 団体 |

| 大人 | 500円 | 450円 |

| 中高生 | 300円 | 270円 |

| 小学生 | 100円 | 90円 |

住所:沖縄県那覇市若狭1丁目25-37

営業時間:9:00〜17:00(最終入館:16:30)

定休日:木曜日

駐車場:あり

16.嘉数高台公園

本市の西にある小高い自然林を利用して造られた公園です。

沖縄戦では激戦地となり、多くの犠牲者を出した場所で、その慰霊のために慰霊の塔が建てられました。

当時は日本軍が爆雷を背負って戦車に体当たりする肉弾戦法で、米軍にも大きな被害を与えたといわれています。

園内には、当時のトーチカや陣地壕が今もなお残っています。

住所:沖縄県宜野湾市嘉数1丁目5

駐車場:あり

17.八重瀬町戦争遺跡公園(ヌヌマチガマ)

八重瀬町新城にある「ヌヌマチガマ」は、戦争遺跡公園として整備されています。

沖縄戦当時、第24師団第一野戦病院新城分院として使用され、5月下旬には負傷兵約1,000名が収容されました。

看護補助のため、白梅学徒隊の生徒5名が派遣されていましたが、6月3日の閉鎖命令により、約500名の重症兵が青酸カリなどで処置(自決)されました。

沖縄では自然洞穴のことを「ガマ」と呼び、ヌヌマチガマは全長約500mの洞穴(一部人工壕)の西側部分を指します。

当時は薬品不足で十分な治療ができず、非常に劣悪な環境の中、病院壕として使用されていました。

現在は駐車場や公衆トイレ、ガジュマルの並ぶ遊歩道が整備され、平和教育の場として活用されています。

近くの八重瀬岳には第24師団第一野戦病院跡(本部壕・手術場壕)があり、軍医や看護婦、衛生兵とともに、県立第二高等女学校の白梅学徒隊が配属されました。

戦況の悪化で負傷者が増え、新城分院(ヌヌマチガマ・ガラビガマ)が開設されるに至りました。

現在もガイドが子どもたちと一緒にガマへ入り、負傷兵の悲劇、白梅学徒の献身的な行動、そして「命どぅ宝(ぬちどぅたから)」の大切さを伝え続けています。

住所:沖縄県島尻郡八重瀬町新城2151

入壕料:400円

駐車場:あり

沖縄戦の悲惨さを今に伝える場所を訪れ、平和について考える貴重な機会

戦後80年を迎え、戦争を体験された方が少なくなる今、過去の悲惨な出来事を知り、その記憶や教訓を未来へ受け継いでいくことが大切です。

それが、平和な沖縄を守り続けるために、今を生きる私たちにできる第一歩かもしれません。

この機会に、あなたも沖縄戦の記憶をたどってみませんか?

参考:

https://www.city.itoman.lg.jp/

https://kaigungou.ocvb.or.jp/

https://www.town.haebaru.lg.jp/

https://www.town.yaese.lg.jp/

https://heiwa-irei-okinawa.jp/

https://www.pref.okinawa.lg.jp/

https://www.soumu.go.jp/

https://www.tsushimamaru.or.jp/

https://www.city.ginowan.lg.jp/

https://www.town.yaese.lg.jp/

https://yaesetownguide.okinawa.jp/